学生から社会人に至るまでに、一生に一回は履いたことがあるであろう『ローファー』。

最近ではリーズナブルな価格で購入できる合皮のローファーもたくさん販売されるようになりました。

ですがこのローファー、足育的には良い履き物なのでしょうか?

もし足に良くないものだとしたら……。

高校生だけではなく、私立などの場合は中学校、小学校から履くこともありますので、問題点について知り、対策をしていくことが必要となってきます。

目次

結論から言ってしまうと……残念ながら、ローファーは足に良くない履き物です!

ローファーというのは、日本には1960年代に入り、『脱ぎ履きしやすく丈夫』という利点から学生に広まり、学生の指定靴として認知されるようになりました。

また、サラリーマンなども革靴よりも履きやすくて安いローファーを好んで履くようになり、ビジネスマンの指定靴のようなポジションでもいますが、このローファー、1960年から全く変わっていません。

つまり、環境や私たち日本人の体型が変わっていく中で、足元を支える靴として全く成長していないのです。

脱ぎ履きしやすい……つまりかかと部分が広く、脱げやすく、またクッション性もないため、ローファーほど疲れやすい靴はありません。

確かに、履き口が大きく脱ぎ履きがしやすいというのは、日本人の“室内では靴を履かない”生活習慣からしても、使いやすい靴だったことでしょう。

しかし、履き口が大きい靴は、足を固定し支える力が弱く、前滑りを起こしたり、かかとがスポスポと脱げたりしてしまいます。

つまりローファーは、靴の中で『足が動くことが前提の靴』なのです。

これでは靴の中で足が動き、足の変形を招きやすくなってしまいますね。

また、すり足と呼ばれる、足が上がらない歩き方になりがちで、足が太くなったり、疲れやすくなってしまうのです。

よく、新幹線で靴を脱いで足を上げて休んでいるサラリーマンを見たことはありませんか?

あれは、ローファーで足が疲れてしまっているからなんですよね。

さらに、ローファーは靴底がスニーカーに比べて固いので、クッション性が低く、長い距離を歩くのには適していません。

ですので長距離を歩くことも想定されていないため、実際は通勤・通学に履く靴としてはNGな靴なのです。

そもそもローファーは、貴族の室内靴として作られた物のため、

長距離を歩く事なんて想定していません。

まだ13~18歳の思春期の学生は成長期。

このような、足に合わない形、足育に適していない形のローファーを履き続けていると、部活動などでスポーツをしている子どもにとってはパフォーマンス低下にもつながるので、私たちとしてはローファーをオススメできないのです。

オススメできないと言っても、学校で指定されていたらローファーを履くしかありませんね。

では、どのような点に気をつけて選べば、足に負担を少なくして履くことができるのでしょうか。

まず、よくお客さまから聞かれるのが「本革と合皮、どちらがいいの?」という質問。

これは、もちろん本革がオススメ。

なぜならば、合皮は固く、足があたって伸びた部分が『伸びっぱなし』になってしまいます。

先ほどお話ししたような前滑りの状態になったとき、合皮のローファーの場合、足がぶつかっている箇所がどんどん伸びていき、靴は広がり、容量が増えていくのです。

より前滑りしやすい靴に変わってしまうということですね。

そして、靴の壁に足は常にぶつかり、足が変形してしまう可能性が高まってしまいます。

一方、本革の場合はどうかという……本革には伸びたり縮んだりして、『なじむ』という性質があります。

足があたっている箇所は伸びますが、あたっていない箇所は伸びません。

合皮のようにどんどん伸び、“伸びきる”という感じではなく、ある程度のところで“保護する”“フィットする”という感じです。

ですので、私たちは合皮よりも、本革をオススメしています。

しかし本革のローファーの販売価格は1万円前後。

学校指定の靴が1万円となると、学生にとっては、また学費のかさむ年頃のお子さまを持つ親としては、「高いな」と感じてしまうのではないでしょうか。

そのため、今とても増えていて、学生に人気なのが合皮の安価なローファーとなってしまっているのです。

経済的負担から合皮ローファーを購入するとしても、やはり将来の自分の足の事を考えて、「なんでもいい」「どれでもいい」という考えはやめて、なるべくなら足に良い靴を履きたいところ。

そこでポイントとなるのが『幅が選べるかどうか』。

とある有名メーカーの合皮ローファーは、1E、2E、3Eと足の幅を選ぶことができます。

ヨーロッパ、ドイツの靴と同じように、一人一人違っている足の幅を『狭い・普通・広い』の中から選ぶことができるのは、足にとってとても良いこと。

理想を言えば、本革で幅が選べる物がいいのですが、合皮であっても、足の幅に合わせて購入できる良質なものにすれば、足の変形は起こりにくくなります。

言い換えると、幅が選べない安価なローファーであればあるほど、歩き方が悪くなったり、足の変形は起こしやすいのです。

ちなみに、やまごんでもローファーの取り扱いはもちろんあります。

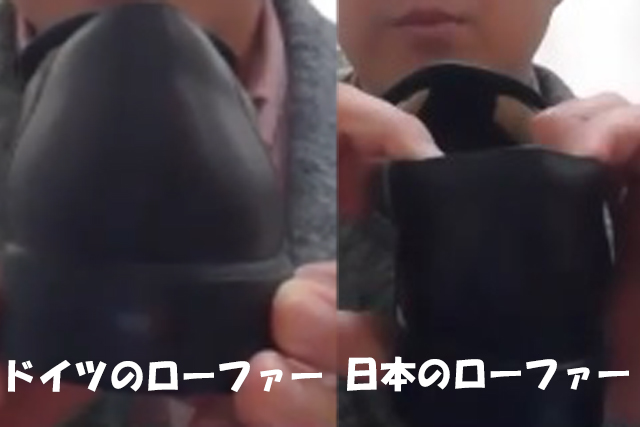

ヨーロッパのドイツ製のもので、靴のかかと部分(カウンター)が絞られているので、かかとが抜けにくく、足をしっかり固定してくれる、優れもの。

もちろん、足の幅も「狭い・普通・広い」から選ぶことができ、クッション性の良い中敷きが入っているため、長距離歩いたとしても疲れにくく、快適に過ごすことができるので、とてもオススメです。

幅を選ぶことができ、かかとの部分が絞られているローファーは日本製では作られていません。

ヨーロッパからの取り寄せとなりますので、日本製のものに比べ、お値段は少し高めですが、大切な子どもの足を3年間守ることができると思えば、安く感じるのではないでしょうか?

かかとの絞りのないローファーを履くと、かかとはスポスポ脱げてしまいがちです。

しかも、かかとの細い子どもが増えている現代で、かかとが脱げないローファーを日本製で探すことは難しいでしょう。

そういった場合、足育先生オススメのドイツ製のローファーを履いて欲しいところですが……。

合皮のローファーでも対処法がいくつかありますので、紹介させていただきますね。

足育先生のお店では、靴のつま先へ入れる5種類(1.5㎜、2.0㎜、2.5㎜、3.5㎜、5.5㎜)の調整パットを使い分け、細かくフィティングをしています。

かかと部分にザラザラ面の革(かかと調整)などを貼って、脱げにくくする等をするとかなり楽に履けるようになるでしょう。

子ども一人一人に足の特徴は違いますので、使う調整パットは異なり、足の甲の部分にローファーのベロの部分がピタッと密着するようフィティングをします。

そうすることで、前滑りがしにくく、フィット感がアップします。

つま先のパットでの調整をしても、かかとが脱げてしまう場合は、かかと抜けパットをつけてさらに調整します。

簡単な対処法に聞こえるかもしれませんが、足の特徴に合わせる必要があり、一人一人調整方法が異なりますので、足と靴の専門家(シューフィッター)がいるお店でやってもらいましょう。

また、ローファーを履くことで痛みがある場合も同様です。

我慢せず、早めにシューフィッターに相談をしてください。

痛いところも人それぞれですし、その痛みが革を柔らかくすることで緩和できるのか、調整材で対応できるのかはプロに任せていただいた方が良いでしょう。

子どもの成長・発達には、土台となる『足』の正しい成長『足育』が欠かせません。

ぐずり・もたつき・姿勢不良等など。

靴と足のチェックで子育ての悩みも解決できることも。

・講演実績年間50回

・相談件数年間2000件

靴と足の専門家、足育先生に無料で相談できる「LINE相談」はこちら!!

足と靴の相性もアドバイスいたします。