車社会になり、運動の機会がぐっと減った現代。

そこに輪をかけて、コロナや災害、また、災害級の暑さとも言われる猛暑がしばしば発生し、子どもたちが外で遊ぶ機会はもちろん、学校自体も休校となったところも多いほどです。

また、習い事や運動ができる施設も休止となっており、公園で遊ぶことも注意されてしまった……なんてこともしばしば。

こうなると気になるのが、子どもの運動不足。

特に、運動をしないとダイレクトに影響の出てしまう現代の子どもの足は、とてもよくない事になっていました。

目次

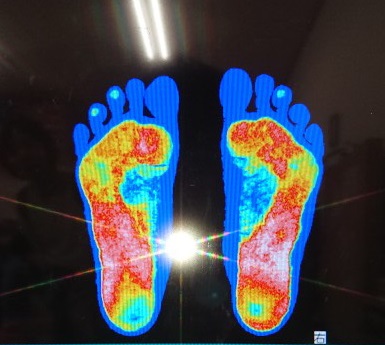

これは一例ですが、足育先生の元を訪れてくださった6歳の子どもがいました。

扁平足、つまり土踏まずがない状態が悩みとの相談。

扁平足であるとどのような問題があるのかということは、足育先生の記事を読んでいる読者様には分かっているかと思いますので省略しますが、その子にはインソールを履いてもらい、正しい靴選びと靴の履き方をして、ともかく歩く事を勧めました。

その甲斐あって、相談から4か月後には土踏まずが形成されつつある状態となっており、測定器でもそれがわかるほどでした。

ですが、新型コロナが発生し、その後日感染阻止のために学校や施設が長期的にお休みになってしまい、そこから約20日間、外に出て歩く時間が無くなってしまったその子の土踏まずは、以前と同じようなのっぺりとした扁平足の状態へと戻ってしまったのです。

もちろん、この症例があったのは北国のことで、冬は雪が深く歩行量が大きく減ってしまうこと、また長靴を履く機会が多いということもあり、このようなわかりやすい逆戻りをしてしまったという可能性もあります。

しかし、311の大地震の後、原発の問題もあり、外に出る機会の少なくなった子どもたちの土踏まずの形成率が、大きく減ってしまったという話もあることから、土踏まずが未発達な子どもの場合、歩行量の減少で土踏まずが消えてしまうことがあり得るということがおわかりいただけた事例かと思います。

落ち着いてきたとはいえ、猛暑で外に出られなくなったり、大雪で外に出られないこともあり得ます。

こうした「長期間外に出られない状況」というのはいつでもあり得るので、おうちでできる足育を少しでも知って対処していくことが大切です。

では、おうちで出来る足育とは……。

- 足指じゃんけん

- つま先立ち歩き

- 足指体操

- 雑巾がけ

足指じゃんけんは、親御さんと一緒にやることでコミュニケーションの時間となるでしょう。

つま先立ち歩きは親御さんと一緒に、お皿洗いや、料理のお手伝いをしながらやってみるのも面白いかもしれません。

足指体操の詳しいやり方は、以前記事としてご紹介しましたが、こちらも、親子そろってやることで、ストレスの溜まりやすいこの時期の良いコミュニケーションとなるでしょう。

足指体操で足指問題を予防 良い足を育てましょう! 動画付き

足指体操で足指問題を予防 良い足を育てましょう! 動画付き

その他、雑巾がけに関しては、今どきのお家ですとそこまでの広さが確保できず難しいかもしれませんが、廊下などをバタバタっと雑巾がけすることで、モップ掛けとは違う、しっかりとした足腰の使い方を学べる機会となります。

最悪、階段の上り下りしたり、背伸びをしたりジャンプをしてみるだけでも多少は違います!

子どもにとっては毎日が成長の日々。

大人になった時に扁平足などで悩まないよう、かといって親御さんたちもプレッシャーにならないよう、無理なく、出来ることから足育のための運動をしていきましょう!!

学校がお休みになったり、外に出る機会がなくなって、新潟の足育先生のお店『靴のやまごん』には、普段なかなか子どもたちを連れてくることのできなかった親御さんたちが、この機会にと足を運んできてくれるケースというのが増えました。

靴のやまごんなどは、多くの人が集まる場所ではありませんので、安心してきていただきやすいという利点があります。

家の中で退屈をしているよりも、なかなか外に出ることのできない今だからこそ、普段平日は学校や塾、土日は習い事などで来る機会ができなかった子どもさんが、足を見せに来てくれるようになったということなのです。

それだけ、足育に感心が増えてきていたのに、普段は塾や親御さんのお仕事などでタイミングがなかったケースが多かったということも、わかりました。

このように足育相談の増えた靴のやまごんですが、さらに便利に、また、遠方の方でも相談できるように、SNSを利用した、ネットカウンセリングも行っています。

SNSを利用するといっても難しいことはありませんし、有料登録をしないといけないということもありません。

パソコンを持っていなくても、スマホがあればそれでも十分ビデオ通話をすることができますので、子どもさんの足の状態を見せてもらい、親御さんの悩みをお聞きして、それに合ったインソールや靴の相談をすることができるサービスです。

有料にはなってしまいますが、運動をしている子など成績に伸び悩んでおり、『足育先生に見てもらいたい』という子もいるかと思います。

家で暇をしている時間に、足育について相談ができるというチャンスを生かすのも、足育活動の一環。

熱中症対策で外に出られない、コロナやインフルエンザが広まってきて自粛しなくてはいけない……。

そういった時こそ、自分の足、子どもの足について知ることはとても大切ではないでしょうか?

足育相談については、じっくりとお話を聞いていただきたいため、ご予約をおすすめしております。

詳しくはこの記事の下にLINE相談のリンクが張ってありますので、ぜひクリックしてご検討してみてください。

子どもの成長・発達には、土台となる『足』の正しい成長『足育』が欠かせません。

ぐずり・もたつき・姿勢不良等など。

靴と足のチェックで子育ての悩みも解決できることも。

・講演実績年間50回

・相談件数年間2000件

靴と足の専門家、足育先生に無料で相談できる「LINE相談」はこちら!!

足と靴の相性もアドバイスいたします。